本節將介紹如何從實驗中觀察光的干涉。

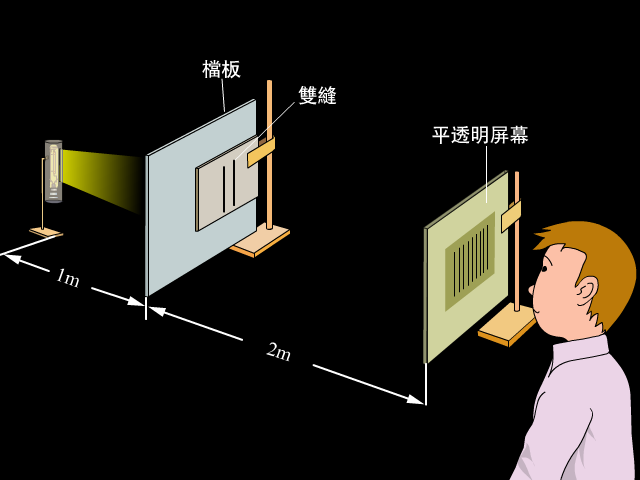

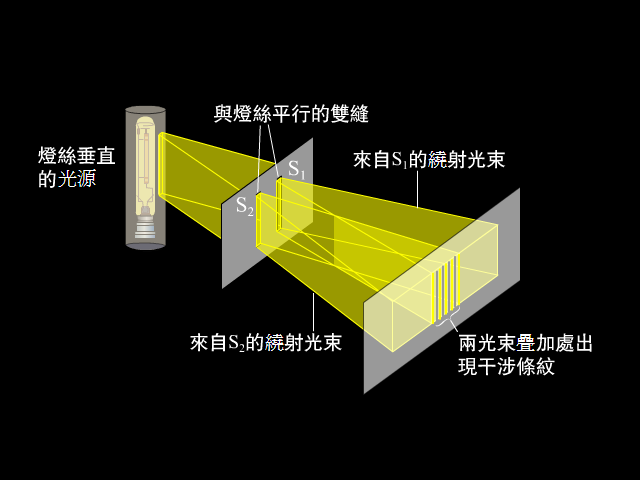

這次我們會讓光穿越一個雙縫 (double-slit) 光柵,所示為可用作呈現干涉現象的實驗設置。是這項設置如何產生兩組光束,以讓其相互干涉的示意圖。當光線通過雙縫光柵的兩個狹縫 \({{\text{S}}_{1}}\) 和 \({{\text{S}}_{2}}\) 時,這兩個狹縫便當作為兩個光源。從這兩個狹縫射出的兩組光波是同相的,所以是相干波源,而且它們亦具有相同的振幅及頻率。這兩組光波將會重疊及產生干涉現象。當干涉的光投射到屏幕上,便會在屏幕上做成一條條平行的、光暗交替的條紋 (fringes):

屏幕上光暗交替的條紋是如何形成的?

事實上,光的干涉的成因與水波的同樣。若一個波的波峰(或波谷)遇到另一個波的波峰(或波谷)時,便發生相長干涉,該處光的振幅就會增大;當振幅增大了,光線轉強、形成亮紋。而若一個波的波峰遇到另一個波的波谷時,便發生相消干涉,令該處的振幅變小;當振幅變小了,光線轉弱、形成暗紋。

上述結果與水波干涉的情況非常類似,證明光具有干涉特性。這實驗現常被稱為楊氏雙縫實驗 (Young's double slit experiment)。

以紅光作為光源,顯示光束穿越雙狹縫後,在屏幕上所形成的干涉圖樣。作為比較,您亦可在把雙縫光柵切換為單縫,比較由雙縫與單縫所造成的圖樣有何差別。我們發現光穿越雙縫所形成的圖樣,有以下特性:

為何干涉圖樣會呈現這些特性呢?本模組之後的學習將逐一討論。

在屏幕上相距一樣及光暗交替的條紋是如何形成的?

從中光的干涉圖形可見,兩列光波相互干涉,沿腹線所在發生相長干涉,每條腹線便各對應屏幕上出現的其中一條亮紋。由於光波的干涉跟水波的干涉的成因相同,令兩者的情況非常類似;發生相長干涉及相消干涉的地方(腹線及節線)是會交替出現的,並平均分佈,故屏幕上會出現光暗交替的條紋,而且兩相鄰條紋之間的距離相同。這就是光暗交替的條紋形成的原理。

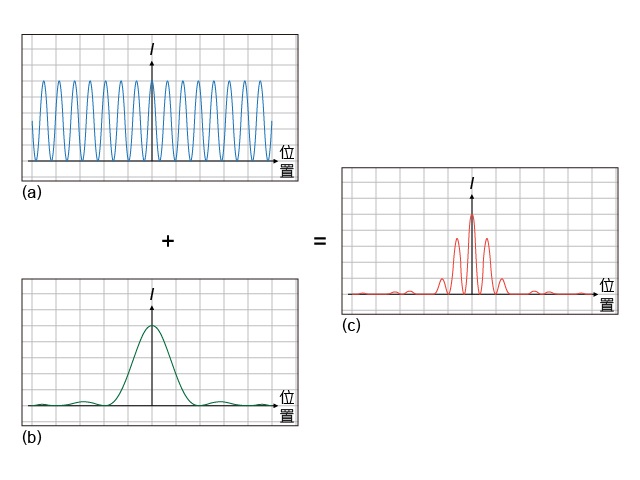

【光強度-位置線圖】如前所述,屏幕上的亮紋並非每條也同樣光的。如果以光強度-位置線圖表示的話(請在選「光強度變化」),會清楚顯示亮紋的光強度有規律變化,以中央亮紋強度最高,其他亮紋離它愈遠強度愈低。有趣的是,若借助較深入理論,推導雙縫干涉的光強度隨屏幕上位置變化的關係的話,各亮紋是會預期有同樣的光強度的;為何實驗與預期的結果存在差異呢?不要忘記本干涉實驗中的兩個波源來自於兩道狹縫,波通過每道狹縫時會發生繞射。換言之,的結果實為干涉與繞射的複合現象;從實驗所得的光強度-位置線圖也就是兩種效應合成的結果(見)。

【影響干涉的因素】影響光波干涉的因素也會跟水波的情況相同嗎?試在探究光波波長、狹縫闊度/間距、雙縫與屏幕的距離如何影響干涉圖樣上的條紋(如有):