水波的干涉圖形是如何形成的呢?

要瞭解干涉圖形如何形成,便要留意干涉圖形上每一個水質點的振動情況。我們知道,水波槽中每一點的振動,是由兩個波源(設它們為 \({{S}_{1}}\) 和 \({{S}_{2}}\))所產生的水波而引起的。在這次水波槽實驗中,腹線和節線的位置是恆定的,因為波源 \({{S}_{1}}\) 和 \({{S}_{2}}\) 的振動頻率相同並且有固定相位差 (\(=0\)),稱為相干源 (coherent source);而兩波稱為相干波。干涉現象的前提是相干源。如果兩波頻率不同,合成波將難以造成總是加強或總是減弱的區域。如果兩波的相位差並非恆定,干涉圖形上某位置的振動便可能時而加強、時而減弱,不會產生穩定的圖樣。

本次實驗來自兩波源是同相的,且振幅相同。以下將分別就當中的相長干涉和相消干涉,說明其成因:

是水波干涉圖形的平面圖,留意位置 P 剛好位於圖中的其中一條腹線上。以下我們將關注位置 P 上的干涉。

在演示播放後,會顯示來自 \({{S}_{1}}\) 和 \({{S}_{2}}\) 的波,分別傳播至位置 P。留意在動畫中所示,當波源 \({{S}_{1}}\) 產生的波峰到達位置 P 時,波源 \({{S}_{2}}\) 產生的波峰會恰巧到達同一位置。換言之,這時兩波的:

由於腹線上給定的一點(如位置 P)會交替出現疊加的波峰和疊加的波谷,故在上一課實驗結果的干涉圖形上,腹線在各明暗相間的區域上。

換句話說,兩個波源產生的波峰(或波谷)會在位置 P 相遇,並疊加而形成一個更高的波峰(或更低的波谷)。這個現象就是之前介紹過的 相長干涉。

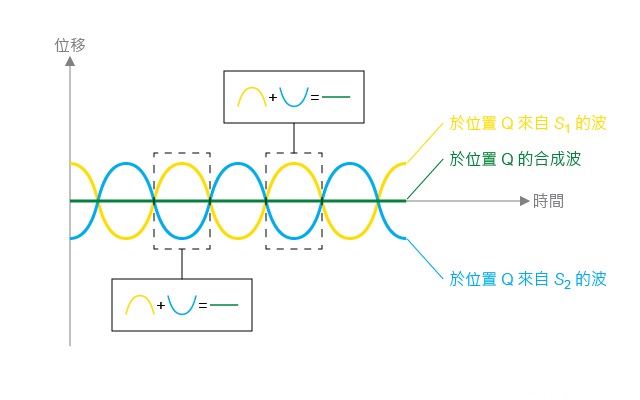

是與相同的水波干涉圖形,我們考慮另一位置 Q。留意位置 Q 剛好位於圖中的其中一條節線上。以下我們將關注位置 Q 上的干涉。

在演示播放後,會顯示來自 \({{S}_{1}}\) 和 \({{S}_{2}}\) 的波,分別傳播至位置 Q。留意在動畫中所示,當波源 \({{S}_{1}}\) 產生的波峰到達位置 Q 時,波源 \({{S}_{2}}\) 產生的波谷會恰巧到達同一位置。換言之,這時:

由於節線上給定的一點(如位置 Q)會持續出現疊加的波峰和波谷,故在上一課實驗結果的干涉圖形上,節線位於各持續淡灰的區域上。

換句話說,兩個波源產生的波峰和波谷會持續地在位置 Q 相遇,並互相抵消,使質點靜止不動。這個現象就是之前介紹過的 相消干涉。