我們藉眼睛觀看物件時,視覺上感到物體的大小,跟以下兩項因素有關:

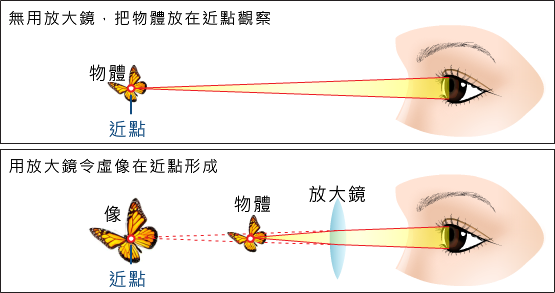

對於一定大小的物體,眼睛愈接近物體,視覺上便感到物體愈大()。然而,人的眼睛是不能觀看太接近眼睛的物件的。由於太接近眼睛的物件會難以看清,以致我們看不到太細小的東西(可參考以下示範)。

若果想把物體再看仔細一點,可以使用放大鏡 (magnifier)。放大鏡其實只是一塊凸透鏡。只需令物件位於凸透鏡及其焦點之間,正立而放大的虛像就會在離開透鏡較遠、與物件同一側的位置上形成()。

因此如裡的比較便表明,觀察經放大鏡所成的像,視覺上會顯得比直接觀察該物體為大,能讓我們看得更仔細。

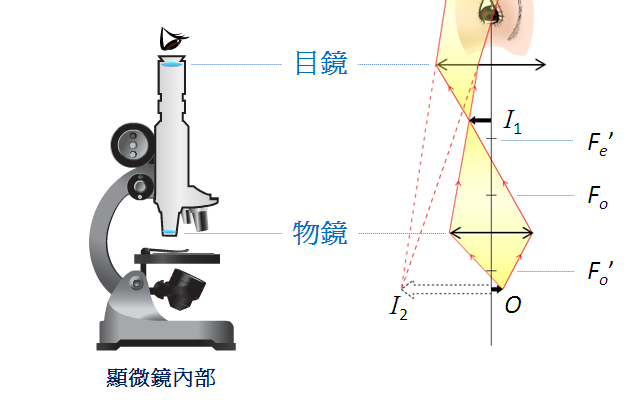

把東西移近眼睛可以看得清楚些,但若東西太細小,即使盡量移近仍可能看不清。故當要觀察十分細小的東西時,例如細胞和細菌,要用到顯微鏡 (microscope)()。另外,有些東西如天體是不能移近眼睛的,這時要用望遠鏡 (telescope) 觀察。我們先討論顯微鏡。

最簡單的顯微鏡是由兩塊短焦距的凸透鏡組成。其中靠近物體的透鏡,稱為物鏡 (objective);而靠近觀察者眼睛的透鏡,稱為目鏡 (eyepiece)。實用的顯微鏡中,物鏡或目鏡通常皆由若干塊透鏡組合而成、以提升質量;兩鏡間的距離並可調節。示意兩組透鏡於顯微鏡內的位置,它們的功用為:

【物鏡的作用】物鏡的作用是產生物體 (\(O\)) 的放大的實像 \({{I}_{1}}\),引導其成像於目鏡的焦點以內。

【目鏡的作用】目鏡的作用相當於放大鏡,它會把物鏡造成的實像 \({{I}_{1}}\) 當作是一個要觀察的對象,將其放大成虛像 \({{I}_{2}}\)。這個像可稱為最終像。

具體於光線圖中如何成像可參考說明。事實上,這種設計簡單的顯微鏡產生的最終像,可比物體大幾百至一千倍。