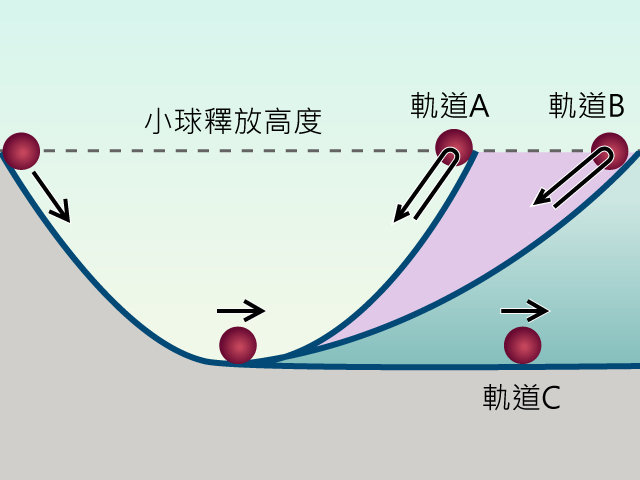

我們可先研習著名的伽俐略理想實驗,進一步掌握能量的概念。實驗操作如下:讓小球在如的左邊斜面滑下,它會滑至最低點後再繼續滑上右邊的斜面,停留一瞬間後折返。如果沒有摩擦力,無論右邊斜面是較左邊的陡些、緩些、還是同等傾斜(如不同軌道),小球在右邊斜面瞬時靜止的位置、其所抵達的垂直高度,總會跟起初在左邊釋放時的高度相同!這看來似乎是小球「記得」其釋放高度的現象,仿佛告訴我們「有某一物理量是守恆的」,我們給它稱為能量。事實上,當我們把小球從桌面提高到所示的釋放高度時,便賦予小球一種形式的能量,我們稱這種能量為勢能 (potential energy):

相互作用下的物體藉其位置而具有的能量就是勢能。

情況裡的相互作用,就是小球受到重力的作用。

之前我們提過,能量就是具作功的能力,而勢能亦然,這種能量有作功的潛力。在,當小球被釋放後,小球開始運動、重力對小球作功;小球有了速度即獲得了動能,這乃轉化自小球位於地面上方的某一高度而具有的勢能。隨着小球滑下、其速度愈來愈快,動能增加、勢能減少。及至小球滑上右邊斜面,小球便因高度提升而從動能回收勢能、運動速度逐漸變慢。同理,如果在軌道 C 這系統的斜面釋放小球,進入水平段後小球的速度會維持不變,也就是有不變的動能,這個動能源自哪裡呢?也就是轉化自小球原本位於斜面高處時的勢能了!

.jpg)

上方一直討論的這種勢能,就是重力勢能 (gravitational potential energy):

重力勢能為物體因所在的位置受重力作用而具有的能量。

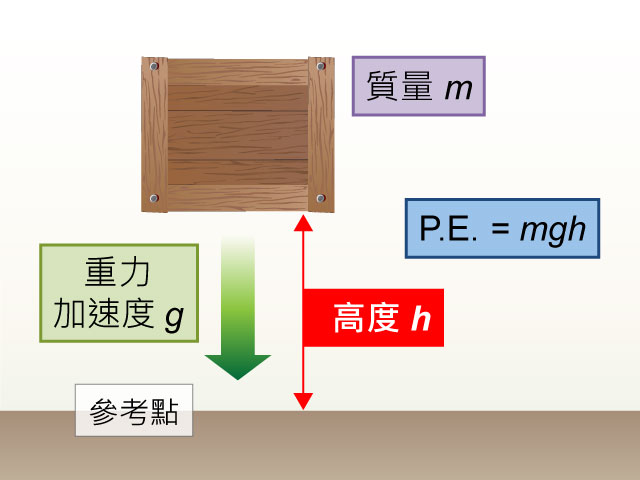

重力勢能常以符號 \(PE\) 或 \(U\) 表示,它的國際單位制單位是焦耳 (\(\rm{J}\)),跟其他能量一樣。質量為 \(m\) 的物體位處於與參考點的垂直距離為 \(h\) 時,重力勢能等於:

重力勢能 \(PE\) = \(mgh\)

\(g\) 就是重力加速度()。由於 \(h\) 是相對於某一水平面而言的,所以有所謂的參考點(或稱參考平面),慣常我們會取地面為參考點。

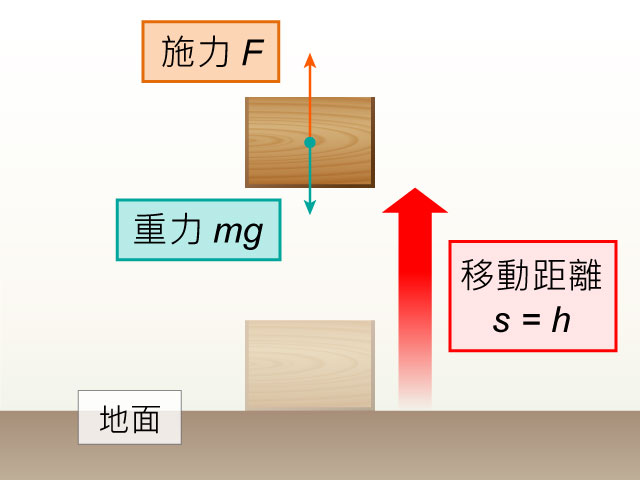

接下來我們嘗試推導重力勢能的表達式。設對質量為 \(m\) 的物體作用一垂直恆力 \(F\),令其以勻速率沿垂直方向從離地高度為 \({{y}_{1}}\) 的位置移動至離地更高的位置 \({{y}_{2}}\),即 \({{y}_{1}}\) < \({{y}_{2}}\)。考慮 \(F\) 對物體的作功 \({{W}_{F}}\) = \(F\) (\({{y}_{2}}\) − \({{y}_{1}}\));而重力的作功為負功,所以 \({{W}_{mg}}\) = −\(mg\) (\({{y}_{2}}\) − \({{y}_{1}}\))。由於物體以勻速運動,\(F\) = \(mg\),換言之:

施力的作功 \({{W}_{F}}\) = \(mg\)\({{y}_{2}}\) − \(mg\)\({{y}_{1}}\) 重力的作功 \({{W}_{mg}}\) = \(mg\)\({{y}_{1}}\) − \(mg\)\({{y}_{2}}\)

式中 “\(mgy\)” 就是重力勢能、而 “\(mg\)\({{y}_{2}}\) − \(mg\)\({{y}_{1}}\)” 是重力勢能的變化,即重力勢能從 \(mg\)\({{y}_{1}}\) 轉變為 \(mg\)\({{y}_{2}}\)。留意上式亦適用於物體向下移的情況的,即 \({{y}_{1}}\) > \({{y}_{2}}\)。針對情境的話:\({{y}_{1}}\) = 0、\({{y}_{2}}\) = \(h\),即施力與重力的作功分別是:

由此顯示,如果 Δ\(U\) 代表重力勢能的變化,重力對物體的作功:

重力的作功 \({{W}_{mg}}\) = −\(\Delta \)\(U\)