直至十九世紀末,科學家仍然相信原子是一些極細小的實心球體。但是,後續的研究證明,原子是由一些更細小的粒子構成的,這些構成原子的微粒被稱為「次原子粒子」 (subatomic particles)。

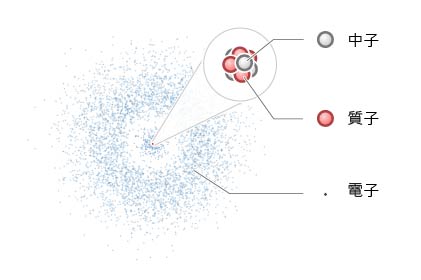

事實上,除了氫原子 (氫原子只含有 \(1\) 個質子和 \(1\) 個電子,不含中子) 之外,原子均是由三種次原子粒子——質子 (proton)、中子 (neutron) 和電子 (electron) 組成的。

相對原子而言,原子核極其微小,原子內的絕大部分空間是被電子佔據的。

利用,找出次原子粒子的相對質量和相對電荷。

改變次原子粒子的數目,記錄「相對質量」、「正電荷」和「負電荷」的變化。

| 相對質量 | 正電荷 | 負電荷 | |

|---|---|---|---|

| 質子數增加 1 | |||

| 中子數增加 1 | |||

| 電子數增加 1 |

根據上述觀察,推測:

質子、中子和電子的真實質量都很小。但是,三者相比,質子和中子的質量大致相同,而電子的質量則遠小於質子和中子,僅約是質子或中子質量的 \(1/1837\)。因此,當原子內每增加一個質子或中子,原子的相對質量增加 \(1\);而當電子數目增加時,原子的相對質量幾乎不變。

| 次原子粒子 | 質量 \(\text{(kg)}\) | 相對質量 |

|---|---|---|

| 質子 | \(1.6726 \times 10^{-27}\) | \(1\) |

| 中子 | \(1.6749 \times 10^{-27}\) | \(1\) |

| 電子 | \(9.1094 \times 10^{-31}\) | \(1/1837\) |

質子、中子和電子所帶的電荷亦是不同的。

質子帶正電荷,電子帶負電荷,中子不帶電荷 。

質子所帶正電荷的量 \(=\) 電子所帶負電荷的量。

因此,質子、中子和電子的相對電荷分別是 \(+1\)、\(0\) 和 \(−1\)。

由於原子內的質子數目與電子數目相等,因此,整體而言,原子是不帶電荷的,即原子是電中性的。

| 次原子粒子 | 所帶電量 \(\text{(C)}\) | 相對電荷 |

|---|---|---|

| 質子 | \(+1.6022 \times 10^{-19}\) | \(+1\) |

| 中子 | \(0\) | \(0\) |

| 電子 | \(-1.6022 \times 10^{-19}\) | \(-1\) |