地球上的生物超過五百萬種,這個生物繁多的現象稱為生物多樣性 (Biodiversity)。

天空、地面、水體,以至地底,都有生物居住,這些生物居住的地方稱為生境。生活在其中的生物皆各自發展出不同特徵,以適應環境。生境可分為三大類:天空、陸地和水體。試點擊下圖:

生物的種類繁多,為了進深認識和研究,科學家需要建立有效率的系統識別生物。科學家細心分析各種生物具有特徵的異同,然後把生物分類歸入不同的組別,這門學問稱為分類學 (Taxonomy)。

生物學家首先根據最明顯的特徵,把生物分為幾個「界」(Kingdom),所有同「界」的生物都具有某幾項明顯的共同特徵。「界」之下再按生物較細微的特徵分為「門」(Phylum),同「門」的生物比同「界」的生物具有更多相似的特徵。「門」之下再有「綱」(Class)、「目」(Order)、「科」(Family)、「屬」(Genus)和「種」(Species),成為一系列階層的次序。

在「界門綱目科屬種」這個階層次序中,越高層次的生物數量越多,而位於越低層次的生物,其相似度則越高。反過來說,我們只需知道一種生物屬於甚麼層次,就能猜測到該生物具備甚麼特徵了。

例如屬於「脊索動物門」的動物,其共同特徵是具有脊椎,鷹、老鼠、獼猴、黑猩猩、人類皆屬脊索動物門;而「靈長目」的共同特徵是具有五隻手指和有相似的齒系,獼猴、黑猩猩、人類皆屬靈長目,而老鼠沒有五隻手指和相似的齒系,因此並不屬於靈長目。

我們以人類為例子,看看黑猩猩、獼猴、老鼠、鷹和鸚鵡螺在各階層與人類的關係。(請點擊右方不同階層的按鈕)

甲蟲種類繁多,使用特徵的異同就能把牠們分類

十八世紀生物學家林奈 (C. Linnaeus) 提出了以雙名法 (Binominal nomenclature) 命名生物物種,因為「種」是生物分類系統中最基本的單位:凡是共同具有大量相同的特徵,而且能進行雜交繁殖出具生殖能力的後代,就是一個「種」。

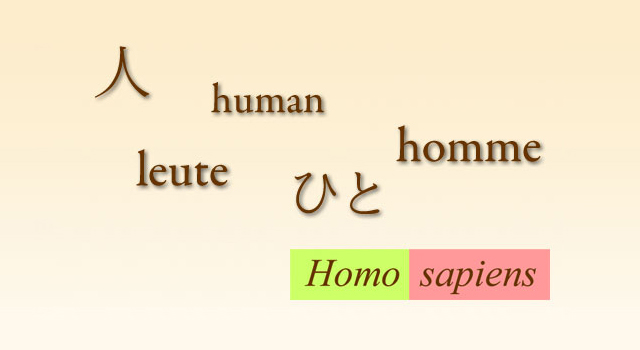

林奈利用拉丁文給所有生物物種一個學名,那是一個「獨一無二」的名稱,而且是世界通行的。形式就是該物種的屬和種名組合一起。例如人類的學名是 Homo sapiens,在這個學名中,其實分為兩部份,前邊的 Homo 是一個屬名,即「人屬」,而後面的 sapiens 是種名,是「智人」的意思。

使用學名時,有些地方需要留意。一般而言,印刷出版科學文獻的時候,會以斜體表示該為某物種之學名。至於書寫學名的時候,則在學名下面劃上間線,以顯示這個是科學名稱,而不是普通的名字。

「人類」的各種語言寫法與學名