鹼基配對在 DNA 複製過程中容易出錯;不過 DNA 複製酶有核對機制去更正,使這種稱為自發突變的機率降至極低。

鹼基配對的基礎是氫鍵形成。雖然「正確」組合的化學性質最穩定,機率最高,其他「不正確」的配對也同樣會出現 (達 1/10),只是頻率較「正確」配對低。DNA 複製錯誤如果經常出現,是會致命的。幸好,DNA 複製酶有修正機制,能校對新形成的 DNA 鏈是否與模組鏈互補,如發現配對錯誤,就會以正確的核苷酸取代錯誤的核苷酸,把序列糾正。這種核對機制,使人類基因的自發突變只有約 10-8。

有些環境因素會大大增加 DNA 複製的出錯率,甚至直接改變鹼基的化學結構,壓倒生物的修補機制,造成的突變稱為誘發突變。誘發突變的來源為:物理性、化學性和生物性。

雙鏈相互校對糾正大部份錯誤

「輻射」在日常用語中一般指電離輻射,包括阿爾法射線( α )、貝塔射線(β)、伽馬射線(γ)、X-射線等高能電磁波。放射性物質是電離輻射的主要來源。電離輻射的高能量令水及其他分子離子化,從而產生自由基,自由基進入細胞核就會不斷撞擊DNA或染色體,造成突變。

能誘發突變的輻射,除了電離輻射,還包括非電離輻射中的紫外線。紫外線最主要的來源是陽光,因此暴曬過度會誘發皮膚癌。

有一些職業或環境接觸電離輻射較多,如放射性物質開採、冶煉、核電站、核反應堆等。電離輻射也被廣泛用在醫療和科研領域,如 X 光檢查、癌症治療、同位素示蹤等。右圖為電離輻射的標誌,它的含義是"當心電離輻射",預示著標誌掛放處可能存在被輻射照射的危險。

減低誘變來源的注意事項:

電離輻射對遺傳物質的損害

化學性誘變劑是某些種類的化學物質,它們直接通過化學反應,改變 DNA 的結構或干擾細胞分裂的過程,如芥子氣、甲醛、亞硝酸類、秋水仙素等。

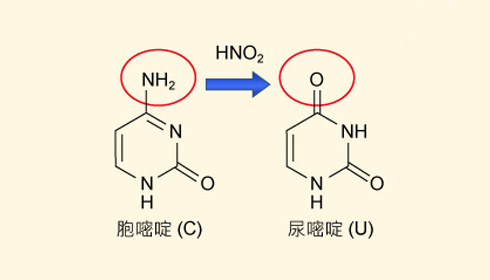

構成核苷酸的五種含氮鹼基在結構上有許多相同之處,有些化學物質會改變那些不同之處,令鹼基「變身」,改變原本的鹼基序列,如亞硝酸類能使胞嘧啶氧化脫氨變成尿嘧啶。

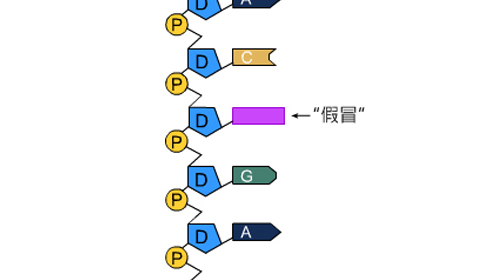

一些化學性誘變劑本身結構與天然鹼基類似,會冒充相似的鹼基滲入到 DNA 分子中,令鹼基配對出現錯誤。還有,一些化學性誘變劑的作用是直接改變天然鹼基的結構,令它們變成「冒充者」。

注意: 誘變劑通常是致癌物,應儘量避免接觸吸入。

亞硝酸類能使胞嘧啶氧化脫氨變成尿嘧啶

DNA 鏈中有一個假冒的鹼基

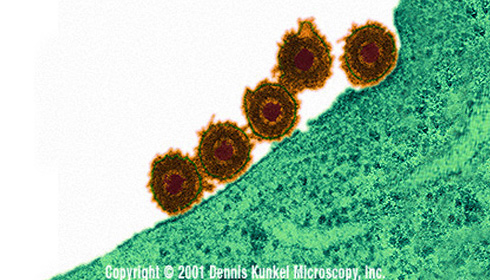

少數病毒能增加患癌風險,例如:

有些真菌的代謝物是致癌物。農業收成後,易受影響的作物如貯存在潮濕及微濕等環境,會令一些有害真菌的繁殖激增,積存素達至危險水平。

注意:

單純疱疹病毒感染能引起突變