化學與我們的日常生活息息相關,提升了我們的生活質素,例如:我們又可利用化學反應,提高肥料的生產量,製造更多食物;我們又利用化學反應,製造藥物,治癒多種疾病,令我們活得健康、更長壽;還有,我們身穿的穿衣料,很多亦是透過化學方法製造出來的。

但當人類越來越依賴科技,甚至濫用科技,隨之而來的就是對環境的破壞。例如,工廠的黑煙和污水直接排放到空氣和河流;廢棄的塑膠物料破壞環境等。如果我們還不採取合適的措施來停止對大自然的傷害,後果將會不堪設想。

隨著我們的經濟環境越來越富裕,人民對生活質素的追求便越來越高。我們既要保持社會的經濟增長,又要兼顧環境保護和社會需要。因此,我們要平衡三方利益,即考慮經濟、環境和社會三個因素。

可持續發展這個概念因而在社會引起廣泛的討論。「可持續發展」源於 \(1987\) 年世界環境與發展委員會的報告——《我們共同的未來》:既能滿足現今社會的需求,但又不損害後代發展社會以滿足他們需求的發展模式。

自從工業革命以來,人類為了發展經濟,肆意破壞環境,例如:大量使用未經洗淨的煤;工廠把未經處理的污水,直接排放入河流;大量砍伐樹木破壞生態......

破壞大自然的惡果在過去的幾十年逐漸浮現,並且越來越明顯,例如溫室效應、天氣異常、冰川融化、物種的數目減少等等。一些經濟能力較強大的已發展國家明白到環保的重要性,因此,她們在發展經濟的同時,也會多考慮如何減低對環境的破壞,這促使綠色化學的誕生。

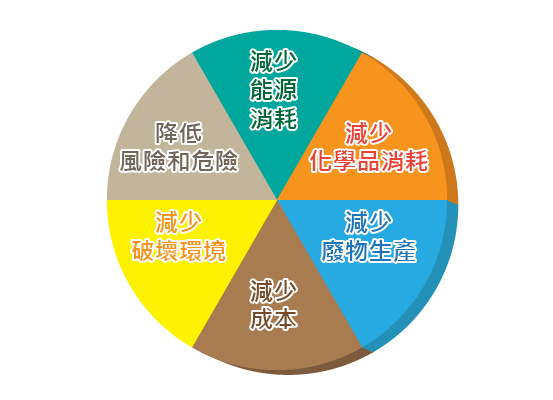

簡單來說,綠色化學就是以「減少」為目標:減少能源消耗、減少化學品消耗、減少廢物產生、減少成本、減少破壞環境、以及降低風險和危險。

根據 Paul Anastas 和 John C. Warner 的見解,我們可依從以下 \(12\) 項原理來發展綠色化學:

預防廢物的產生,遠比產生廢物之後才去處理為佳。

選用產生較少廢料的合成路線,即是反應物的原子或離子大多會轉化為生成物的合成路線。

設計較安全的合成路線,避免產生有毒性的物質。

在降低化學品的毒性之餘,也要維持化學品發揮其原有的功效。

盡量避免使用輔導物(例如:溶劑);如須使用,也要選用無毒性的輔導物。

從環保和經濟效益角度出發,選用的合成路線最好是可在常溫常壓下進行。

盡量使用可再生資源來製造物料。

盡可能避免牽涉衍生物(例如引進保護基團)的產生,因為多涉及一個反應步驟就意味著效能降低。

催化劑能降低反應溫度、增加反應速率,從而更有效利用能源。

不可降解的產品(例如一般塑膠)會構成環境問題。

在生產和排污過程中作出實時監控,以確保環境受到的破壞減至最低。

在考慮化學反應時,應以減低火災或泄漏的可能性為原則。

綠色化學的潛力巨大,而且影響深遠。為了配合社會的發展,世界各地的專上學院都有舉辦綠色化學的相關課程;有些大學甚至設立綠色化學的學位課程,以培育專業人才。

例如丹麥、西班牙和美國有提供學位課程,印度的化學科技學院 (The Institute of Chemical Technology) 更提供碩士課程。

歐美各國政府都相繼透過立法,平衡經濟、環境和社會三方利益,使我們在發展經濟的同時,也兼顧到保護環境和滿足社會需求,這間接促進了綠色化學的成長。

在 \(2007\) 年,歐洲通過一個名為 REACH 的計劃 (全名為 the Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals),規定所有公司都要提供數據來證明它們的產品符合安全標準。當中除了包括評估在使用化學品時可引起的潛在風險和災難外,還包括禁止或限制使用某些受管制的化合物。

美國在 \(1990\) 年通過一個防止污染的法案 (the Pollution Prevention Act) 來保護環境,防患於未然。